UM CENTENÁRIO A LEMBRAR

Assinalamos o centenário de Francisco de Sousa Tavares, nascido a 12 de junho de 1920, e na sua pessoa lembramos uma componente fundamental da democracia que continuamos a construir no dia-a-dia – a independência de espírito. Fora de qualquer unanimismo, a sua atitude foi sempre autónoma, livre e própria. Desde muito cedo, acompanhei o seu percurso cívico e político, cultural e humano, e olhando para trás não esqueço como o seu pensamento e a sua coerência tiveram em mim influência significativa. Sendo meu avô monárquico e anglófilo, dois fatores que o levavam a recordar na história da nossa família, a marca indelével do constitucionalismo desde 1820, foi-me possível acompanhar através dos debates da época, muitas intervenções desassombradas de Sousa Tavares, contra as lógicas transpersonalista e totalitária, em nome da dignidade da pessoa humana. Recordo o que deixou escrito na I Semana de Estudos Doutrinários (Coimbra, 1960) ou o que se encontra evidenciado no livro do mesmo ano Combate Desigual (apreendido pela Censura logo na tipografia) de “uma luta ardente e incansável pela democratização do ideal monárquico”, mas também os documentos que subscreveu, em 1959, sobre as relações entre a Igreja e o Estado e a liberdade dos católicos e sobre os serviços de repressão do regime, bem como de outubro de 1965 – o célebre documento dos 101 católicos, em prol da democratização.

«DE MÃOS DADAS COM OS PERIGOS»

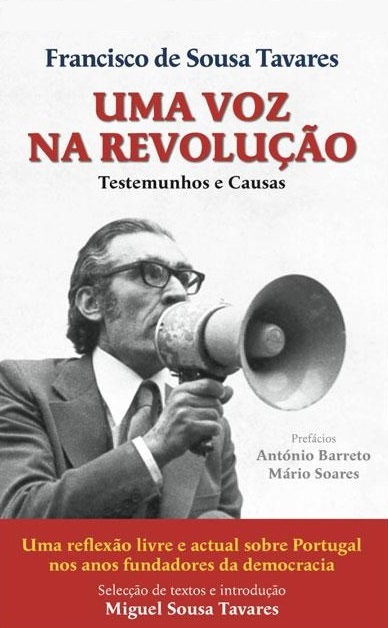

Como afirma o meu amigo Miguel Sousa Tavares: “Ele não nasceu politicamente em 25 de abril de 1974 e não morreu intelectualmente no dia seguinte. Estava antes e continuou depois – coisa que tantos oportunistas do 26 de abril jamais lhe perdoaram. A sua formação e o seu pensamento político não advinham nem de modas nem de adesão a movimentos coletivos e instantâneos de bem pensar – e, por isso, com inteira sinceridade e até inadvertida cautela, foi capaz de deixar escapar esta frase admirável: ‘Sempre me horrorizaram os que se servem da fé dos outros para negociarem o mundo’”. De facto, era um homem sem medo e com uma coerência, que tantas vezes parecia paradoxal. E o seu filho pergunta-se se essa ausência de medo não seria inconsciência. E lembra o belo poema de Sophia, que constitui o maior elogio a essa coragem determinada: “porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos”. Não, não era inconsciência. Sabemos como fervia em pouca água. Mas também sabemos que acreditava no íntimo de si na força de ser livre e de crer na humanidade. Ele, no golpe da Sé (1959), fardado de oficial de Cavalaria para assaltar o regimento de Caçadores 5. E, no momento decisivo, empoleirado na guarita do Largo do Carmo em 25 de abril. Foi o único civil, “às horas ainda incertas da Revolução”, ao lado dos militares revoltosos da coluna de Salgueiro Maia. E quase se perdeu o que disse em poucas palavras com aquele megafone histórico. Pois bem, o que Francisco de Sousa Tavares afirmou naquela tarde de primavera, foi que ali acontecia o dia mais importante desde o Primeiro de Dezembro de 1640 e que caberia ao povo defender as promessas autênticas de liberdade e de cidadania. Mas, não podemos lembrar Francisco sem o Centro Nacional de Cultura, “palco privilegiado”, onde se bateu contra a resistência integralista, que durante anos, impediu o seu acesso a presidente. Mas, o Centro, “desde que consegui ganhar a eleição para presidente (1957), ocupou-me imenso tempo e abria as portas a grande parte da intelectualidade de Lisboa, sem que o núcleo inicial de fundadores deixasse jamais o seu rumo à deriva”. “Foi assim que consegui que na mesma sala se reunissem e discutissem personalidades tão frontalmente opostas como desde Henrique Martins de Carvalho – que como presidente da assembleia geral era um seguro de vida do Centro – a José Gomes Ferreira, a Fernando Namora, de Álvaro Ribeiro e António Quadros – que desapareceu há poucos dias (1993), deixando um rasto de saudade, pela sua doçura e urbanidade convivente – até à mocidade de então, que hoje são homens na pujança da vida, como Alexandre Bettencourt e Luís Coimbra, a Vasco Pulido Valente ou João Bénard da Costa”. Quando lemos os seus textos, primeiro reunidos por Maria Andresen Sousa Tavares e revistos por Miguel Lobo Antunes em dois volumes preciosos (Escritos Políticos) e depois antologiados em Uma Voz na Revolução – Testemunhos e Causas (2014) por Miguel Sousa Tavares, descobrimos a força dos ideais que o animavam. “A esquerda, a verdadeira esquerda, não aceita receitas; inventa, descobre, luta e vive. Senão é um cadáver” (1976).

UMA VONTADE VIÁVEL

E importava acreditar num Portugal de vontade e viável: “Para que Portugal seja viável é necessário que exista um futuro para os portugueses na terra que lhes cabe” (1977). Como disse em relação ao seu amigo Jorge de Sena: “odiava o dogmatismo, as seitas, os ‘conluios da mediocridade’, que denunciava com um vigor contundente” (1978). E deste modo afirmava, com determinação: “Eu, por mim, sustento há muitos anos que a mentira, a manobra, o oportunismo não são virtudes políticas e acabam por ter um preço muito caro. E que, como alguém disse, a política é, quer queiram quer não, um capítulo da moral, Desde Aristóteles” (1979). Todos quantos o conheceram sabem que nenhuma destas palavras era para si vã. O seu patriotismo prospetivo, em vários momentos afirmado e repetido com especial veemência, pressupunha que “Governar não é gerir o passado, nem remediar o presente, é construir e moldar uma conceção imaginativa do futuro. Essa conceção é a força e a alma de um Governo” (1980). Mas a Administração Pública continuava a sofrer dos males fundamentais como “a burocracia, a irresponsabilidade e a centralização do poder de decisão”, a que se somavam a quebra da dignidade da carreira pública e a instabilidade das funções (1982)… Mas, no essencial, “a primeira obrigação do Estado” deveria ser a “defesa e a realização da liberdade. Não a liberdade de uma ideia, de um partido ou de um esquema de poder. Mas a liberdade de cada homem e de todos os homens, o total respeito pelas ideias, pelas crenças e pela dignidade da pessoas humana em face do Estado” (1983)… Se lermos com atenção os seus textos, fácil é descobrir não apenas a atualidade e pertinência, mas sobretudo a preocupação de assegurar que a democracia, aceitando a imperfeição, teria sempre de se comprometer no sentido de ser melhor, de representar os cidadãos e de defender o bem comum.

Como afirmou António Barreto no prefácio ao segundo volume dos Escritos Políticos: “Diletante, como, com desgosto, se afirmava (dizia que era o seu principal defeito), mas um grande diletante, frequentemente exaltado, tinha a nostalgia dos cavalos e da vela, que praticara na juventude. Jogava bridge com pertinácia, interessava-se pela cultura em geral, viajava por desfastio, procurava o mar e o sol, estudava com curiosidade, lia com afinco e sem constancia, conspirava, advogava sem método, fazia jornalismo sem cartão profissional (…) e tinha uma verdadeira paixão, a política”. Muito mais do que diletante, porém, era um apaixonado da vida. Sem a sua determinação, o Centro Nacional de Cultura, por exemplo, não se teria tornado o lugar marcante que pôde ser!…

Guilherme d’Oliveira Martins

Oiça aqui as minhas sugestões – Ensaio Geral, Rádio Renascença